「コンセントのまわりが焦げ臭い」「ブレーカーが頻繁に落ちる」といった症状があったら、漏電の可能性があります。その状態のまま放置すると、電気代がかかるだけでなく、感電や火災などの重大な事故につながる危険性もあります。

しかし、漏電の症状や原因を調べる方法がわからないと、どうしたらいいのか困りますよね。

そこで本記事では、漏電の代表的な症状や原因を詳しく解説するとともに、自分でできる簡単な確認方法や対処法について解説します。

また、再発予防策についても紹介するので、万が一のトラブルに備えて、ぜひ最後までご覧ください。

漏電の危険性とは

電気機器の内部や配線に流れる電気が、地面や建物の構造部分などに漏れてしまう現象を「漏電」といいます。発生する原因としては、電化製品の劣化や不適切な取りつけなどさまざまです。

ここではまず、漏電の危険性について解説していきます。

漏電するとどうなる?

たとえば、スマートフォンを充電しているときにケーブルから漏電してしまう事故などを、ニュースで見たことがありますよね。そのほかにも、気づかずに漏電している家電に触れて感電したり、ほこりなどに引火して火災が起きたりします。

このように、漏電は感電による事故や火災が起きるリスクがあるのです。ただし、一般的な住宅には、漏電すると電気の流れが遮断される「漏電ブレーカー」が取りつけられているので、そのリスクは低いとされています。

それでも、日常的によく使う洗濯機やテレビ、エアコンなどは使用電力が高いので、注意が必要です。

漏電が起こるおもな原因

漏電が起こる原因は、実にさまざまです。おもな原因としては、以下の3つがあげられます。

- 電化製品や電気配線の劣化

- 破損電気設備の水ぬれ

- 電流容量の超過

それぞれ説明していきましょう。

電化製品や電気配線が劣化・破損している

長い間使用している電化製品や建物の電気配線は、当然ながら劣化しています。絶縁性能が低下しているため、漏電を引き起こしやすい状態にあるのです。

また、コードやケーブルは、外部を被覆(ひふく)で保護しています。被覆は絶縁体の水ぬれや損傷を防ぐ役割があるため、コードを束ねていたりねじれていたり、被覆がはがれていたりすると、異常な電流を発生させてしまうこともあるのです。

さらに、ネズミなどの害獣が配線をかじって損傷するケースもあり、知らないうちに漏電していることも少なくありません。

電気設備が水ぬれしている

水まわり近くのコンセントや電気設備に水がかかると、漏電の発生リスクが大きくなります。

- 屋外の電気設備が雨にさらされる

- キッチンや浴室のコンセントに水がかかる

- エアコンや洗濯機の内部に湿気がたまる

たとえば、雨によって漏電ブレーカーが落ちやすい場合は、屋外のコンセントが漏電している可能性もあります。触ると危険なので、業者に調査してもらいましょう。

また、台風や水害などの自然災害で建物が浸水すると、配線や電気機器が水没し大規模な漏電につながることもあります。

電流の容量がオーバーしている

家庭用のコンセントや配線には、それぞれ対応できる電流の容量が決まっています。以下の場合は、電流の負荷が大きくなって漏電が発生しやすくなるため危険です。

- ひとつのコンセントに複数の電化製品をつなげている

- 消費電力の大きい電化機器を同時に使用している

とりわけ築年数が長い建物では、配線の許容電流が低いことがあります。エアコンや電子レンジ、電気ケトル、ドライヤーなどの高出力な家電を使うと、かなりの負担がかかってしまうのです。

ブレーカーが頻繁に落ちる場合は、電流の容量オーバーの可能性があるかもしれません。必要に応じて配線の見直しや、専用回路の設置を検討してみましょう。

漏電かも?症状とサイン

漏電すると、日常の電気使用に支障が出てしまいます。初期段階ではなかなか気づきにくいですが、いくつかのサインをしっかりキャッチして、早めに対処するのがポイントです。

ここでは、漏電の代表的な症状について、詳しく解説します。

ブレーカーがよく落ちる

漏電が発生すると、感電や火災を防ぐために漏電ブレーカーが作動します。それによって電気の供給が自動的に遮断される仕組みになっているのです。

特定の家電を使うたびにブレーカーが落ちる場合は、その機器やコンセントまわりで漏電が起こっている可能性があります。ただし、過剰な電気使用によるブレーカー落ちとは異なるため、頻繁に発生する場合は、電気工事業者に点検を依頼しましょう。

コンセントや電気配線が焦げ臭い・変色している

コンセントや電気コードが焦げたようなにおいがする、または変色しているのを見つけたら、漏電によるショートや発熱が起きている可能性があります。電線の絶縁被覆が古くなって、異常な電流が発生している証拠かもしれません。

そのまま使用を続けると、発火して火災につながる恐れがあるので危険です。すぐに該当する機器の使用を中止し、専門業者に点検を依頼してください。

金属部分に触れるとビリッとする

冷蔵庫や電子レンジ、洗濯機などの金属部分に触れたときに、ビリッとした軽い刺激を感じる場合は、内部で漏電が発生している可能性があります。

とくに、水まわりに設置されている家電や、湿気の多い場所に置かれている機器は、電気が外部に漏れやすいもの。しっかり注意しなければなりません。

このような症状が見られた場合は、すぐに電源を抜き、安全を確保した上で、修理や点検を依頼しましょう。

電気代が急にあがる

電気代が急にあがるのも、漏電が疑われます。漏電すると、もともと使用していない電気がさまざまな場所に流れ、電気代に影響することもあるのです。もし、家電の使用状況がそれほど変わっていないのに、電気料金が異常に上昇した場合は、漏電の可能性があります。

一般的な住宅には、分電盤に漏電ブレーカーや漏電遮断器が設置されています。これらは漏電したら電気を止めてくれる仕組みになっているので、分電盤がきちんと機能しているかチェックしましょう。

漏電の調べ方

漏電は見た目ではわかりにくいため、正確な方法で確認することが重要です。自宅でできる基本的な調査方法として、ブレーカーを使ったチェックと、クランプメーターを用いた測定の2つがあります。

それぞれみていきましょう。

ブレーカーでチェックする

漏電の簡単な確認方法として、分電盤のブレーカーをチェックする方法があります。まず、すべてのブレーカーをオフにし、漏電ブレーカー(漏電遮断器)が作動していないかを確認しましょう。

そのあと、ひとつずつブレーカーをオンにしていきます。特定の回路をオンにした際に漏電ブレーカーが落ちた場合、その回路につながるコンセントや電化製品のどこかに原因があると考えられるでしょう。

さらに、該当する電化製品をコンセントから抜き、一つずつ電源を入れながら確認すると、漏電の原因となっている機器を特定しやすくなります。

このチェック方法は比較的簡単に実施できるため、異常を感じたら試してみるとよいでしょう。

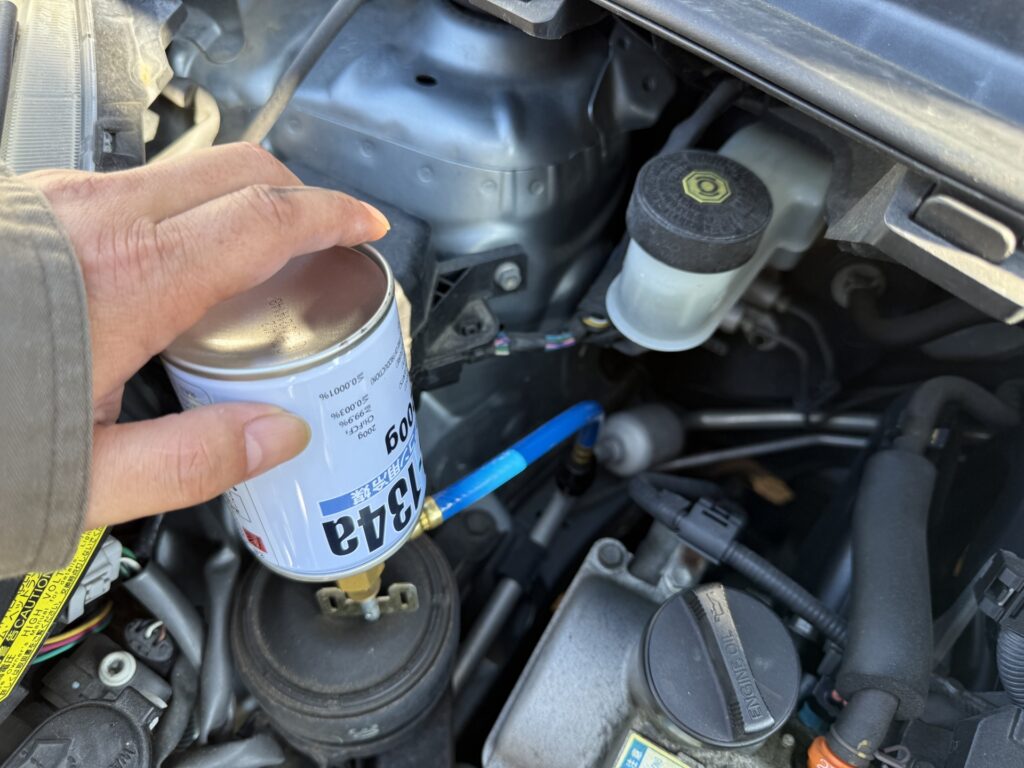

クランプメーターでチェックする

より正確に漏電を調べる方法として、クランプメーターを使う方法があります。クランプメーターは、電線に流れる電流を測定する機器です。電気工事士などの専門業者が使用することが多いですが、資格がなくても使えます。

クランプメーターには以下の特徴があります。

- 電線をはさむだけで電流が測定できる

- 運転中の電気機器などを止めずに測定できる

- 回路に直接接続しないため安全に測定できる

交流・直流ともに測定できるもの、電力測定や波形観測ができるものなどさまざまな種類があります。

漏電していた場合はどうする?

漏電が確認された場合は、まずどの回路で問題が発生しているのかを特定し、そのあとに専門業者に修理を依頼するのが一般的な流れとなります。

セルフチェックをしても漏電の原因がわからない、または電気設備の配線に問題があると考えられる場合は、無理をせず専門業者に修理を依頼しましょう。電気工事士の資格を持つ業者に漏電点検を依頼すれば、安全に修理を行えます。

依頼する業者を選ぶにあたっては、資格の有無や実績だけでなく保証内容も確認してください。また、最低でも3社相見積もりを取ることが望ましいです。価格やサービスの内容の比較ができるので、安心して任せられるでしょう。

漏電を防ぐためにやっておきたい防止策

漏電は発生したらすぐ対処するのが大事ですが、それ以前に、未然に防ぐことが重要です。そのためには、日常的にできる対策を実施することがポイントになります。安全な電気環境を維持するための対策をみていきましょう。

漏電ブレーカーを取りつける

漏電が発生した際に、自動で電気を遮断する「漏電ブレーカー」を設置することで、感電や火災のリスクを軽減できます。通常、漏電ブレーカーが作動するのは、30mAの漏電が発生した場合です。作動すると建物全体の電気がストップします。

最近の住宅では標準装備されていることが多いですが、古い建物には設置されていない場合があります。未設置の場合は、リスク回避のためにも電気工事業者に相談して取りつけを検討しましょう。

電化製品やコードの水ぬれを防ぐ

電化製品や電気設備、コードに水がかからないように注意します。たとえば、デスクの上にパソコンや電源タップがある場合、不意に飲み物がこぼれてもかからない位置に置きましょう。

加湿器の置き場所にも注意が必要です。電気コードやコンセントの近くに設置すると、水蒸気によって湿気がたまり、漏電のリスクが高まります。加湿器を使用するときは十分な距離をとり、電源のまわりを常に乾燥した状態に保つように心がけましょう。

さらに、手がぬれた状態でコンセントを抜き差しすることも危険です。キッチンや洗面所などの水まわりでは、無意識のうちにぬれた手で電気機器に触れることがあります。こまめにタオルで手をふいてから操作することを心がけましょう。

アース線をつける

アース線(接地線)は、漏電した電気を地面に流します。そのため、漏電した家電製品に付いていると、製品に触れた際の感電リスクが小さくなるのです。

コンセントにアース端子がある場合や、水まわりで使用する家電(冷蔵庫、洗濯機、電子レンジなど)には、必ず接続するようにしましょう。万が一雷が落ちたとしても、大量の電流による漏電の危険が減少します。

たこ足配線の使用を避ける

ひとつのコンセントに複数の電源タップを接続する「たこ足配線」は、要注意です。過剰な電流が流れることで配線の負荷が大きくなり、漏電や発熱の原因になります。

とくに消費電力の大きい家電を複数同時に使用するときは、注意しましょう。コードが発熱して絶縁被覆が劣化し、結果的に漏電につながる危険があります。

なお、ひとつのコンセントに供給可能な電流は、15アンペアが最大容量です。このことから、たこ足配線がいかにリスクをはらんでいるかがわかりますね。

たこ足配線で複数の電化製品を同時に使用しないようにして、安全を確保することを心がけましょう。

プラグやコンセントのまわりをきれいにする

コードを束ねていたりコンセント周辺にほこりがたまっていたりすると、「トラッキング現象」と呼ばれる漏電が発生しやすくなります。これはほこりが湿気を含んで電流が流れることで、発火やショートを引き起こす現象です。

長期間使用していないコンセントや家具の裏側などは、気づかないうちにほこりが蓄積しやすいもの。定期的に掃除をして清潔に保つことが大切です。コンセントカバーを取りつけるのも有効な対策ですが、カバーもきれいにしておきましょう。

漏電リスクに備えて普段から対策しよう

漏電は、放置すると火災や感電の危険があります。ブレーカーが頻繁に落ちる、電気代が急に高くなった、コンセントのまわりが異常に熱くなっているなどの症状が見られたら、すぐに調べましょう。

調べ方は、漏電ブレーカーを一度切り、回路ごとに電気を入れて異常が発生する箇所を特定する、といった簡単な方法になります。ただし、原因がわからない場合や安全に調査できない場合は、無理をせず専門の電気工事業者に依頼することが大切です。

漏電を防ぐポイントは、古くなったコンセントや配線の点検を定期的に行い、水まわりの電気設備を適切に管理することにつきます。日頃から電気設備の使い方に注意し、異常を感じたらできるだけすぐに対処することを心がけましょう。